Comment prédire l’avenir de nos organisations ? Est-ce le rôle du design fiction ?

Décrire le futur est-il forcément réservé à la science-fiction et aux prospectivistes chevronnés ? Imaginer le futur a-t-il une réalité et un sens dans nos sociétés, nos institutions ou nos entreprises ? À quel moment quitte-t-on la prédiction et la fiction pour parler d’orientation stratégique (faut-il d’ailleurs opposer les deux termes…) ? Car oui, spoiler alerte, nous sommes déjà confrontés à des scénarios dystopiques devenus réalité : pandémies, effondrement écologique, violences politiques, IA incontrôlables…

Face à ces changements structurels, mobiliser la fiction n’a rien d’une tendance ou d’une lubie. Dans les entreprises, dans les écoles, ou bien dans les institutions, projeter le futur est devenu une nécessité, voire une urgence. Dans une société à vision court-termiste dictée par un flux d’information continue, une tension économique accrue et une temporalité politique toujours plus réduite, la fiction permet une projection long terme qui pose des questions sur notre action présente. Elle permet aussi de faire l’expérience symbolique de ce que l’on vit déjà matériellement, un exutoire, mais aussi un laboratoire d’adaptation.

Alors que nous vivons déjà certains futurs que l’on redoutait, les récits fictionnels se répandent dans les labs d’innovation, les conseils stratégiques, les directions de l’innovation des entreprises, parfois même dans les salles de classe de designers. Mais pourquoi projeter encore, quand l’avenir des récits de science-fiction nous semble finalement déjà là, comme une réalité fragmentée et brutale ?

Genèse d’un succès : la fiction en entreprise

Cette question se pose avec acuité dans le monde de l’entreprise. Car si les risques qu’elles connaissent sont désormais identifiés, rares sont les organisations qui parviennent à se projeter réellement dans des futurs contraints, où l’économie devra composer avec des limites écologiques irréversibles, et les politiques RH avec des individus en perte de sens. Malgré la connaissance des enjeux, le futur (on parle ici d’une vision long terme) peine à trouver sa place dans les instances décisionnelles, relégué aux sujets RSE ou aux discours de marque.

Dans ce contexte, certaines méthodes en prospective peuvent nous aider à faire autrement. Le design fiction est l’une d’entre elles : cette pratique, consistant à créer des prototypes tangibles et évocateurs issus de futurs possibles proches, a pour objectif de s’autoriser une projection long terme, et d’imaginer les conséquences de certaines prises de décisions. Le terme est désormais répandu dans les petits milieux de l’innovation, du conseil et du design, peut-être car le design fiction porte en creux cette promesse de s’autoriser à penser sur le temps long, dans une société obsédée par le court terme. Il ne promet pas de prédire l’avenir, mais de créer les conditions symboliques pour s’y confronter. Un récit, un objet, une image (les fameux artefacts, on vous en parle juste après) deviennent alors des surfaces de friction, des espaces d’adaptation collective, où ce que l’on projette nous aide à comprendre, à discuter, et dans le meilleur des cas, à agir.

Si l’on regarde dans le passé, la fiction s’invite en réalité depuis un certain temps dans les entreprises, d’abord sous le prisme de la science-fiction. Aux États-Unis, dès les années 1990, le groupe SIGMA rassemble des auteurs de science-fiction pour conseiller le gouvernement. En France, c’est en 1980 qu’EDF publie les Chroniques muxiennes, un ensemble de fictions destinées à stimuler une réflexion collective sur la bureautique. Dix ans plus tard, France Télécom produit des courts-métrages futuristes sur l’avenir des télécoms, sur le modèle des concept cars. (source: Thomas Michaud, « La science‑fiction institutionnelle chez Julian Bleecker et Brian David Johnson », ReS Futurae [En ligne], 22 | 2023). Plus récemment, c’est la RED Team qui incarne cette présence de la science-fiction, grâce à une équipe d’auteurs et scénaristes de science-fiction qui a pour but d’imaginer les menaces pouvant mettre en danger la France et ses intérêts d’ici à 2030-2060.

De la fiction au design fiction

Pourquoi cet attrait ? La fiction ne sert pas seulement à raconter des histoires : elle nous aide à donner du sens à ce que nous vivons. C’est d’abord le propos du philosophe Paul Ricoeur qui explique que les récits, même imaginaires, nous permettent de mettre en ordre le chaos du réel, en reliant des événements, des émotions, des idées. C’est une façon de rendre l’expérience humaine plus tangible, plus partageable. D’autres penseurs comme Jean-Pierre Esquenazi (La vérité de la fiction) ou Jean-Marie Schaeffer (Pourquoi la fiction ?), sont allés plus loin dans la compréhension du rôle de la fiction : celle-ci ne s’oppose pas à la réalité, elle structure notre compréhension du monde, opère une mise en intrigue du réel, et permet de faire l’expérience symbolique de ce que l’on vit déjà matériellement.

C’est donc assez logiquement que le design s’empare de ces récits. Quoi de mieux que de pouvoir donner vie, matériellement à ces récits ? Le terme « design fiction », apparu dans les années 2000 sous l’impulsion de Bruce Sterling, puis développé par Julian Bleecker, désigne la création d’objets ou de représentations qui incarnent un futur hypothétique. On retrouve ici tout l’enjeu et le rôle de ce qu’on appelle des “artefacts”, des objets “incarnés” qui racontent ces histoires du futur. Un exemple emblématique de design fiction est le paquet de céréales « Cricket Crunch », imaginé par Near Future Laboratory (2020). Derrière son apparence ordinaire, il pose la question d’un futur où les insectes pourraient devenir commun à manger au petit-déjeuner. En déplaçant le futur dans le registre de l’ordinaire, via l’objet banal du paquet de céréales, ce sont de multiples questions qui émergent (provenance, ressources alimentaires, mode de consommation, acceptabilité des parents et des enfants), amenant à débattre sur nos modes de vie à venir.

Contrairement aux méthodes classiques de prospective, souvent appuyées sur des données chiffrées, des scénarios linéaires ou des matrices stratégiques, le design fiction fait appel à une autre grammaire : celle de l’émotion, de l’empathie, de l’imaginaire collectif. Il mobilise des formats accessibles et concrets : objets du quotidien détournés, récits incarnés, vidéos, journaux du futur, services fictifs ou expériences immersives. Plus l’objet travaillé est banal, plus il trouble : il produit cette « inquiétante étrangeté » propre à la fiction insérée dans le quotidien.

Cette mise en scène du plausible permet à chacun, qu’il soit designer, RH, dirigeant ou citoyen, de se projeter, de réagir, de discuter. Cela permet à chacun et à chacune de questionner son rôle dans l’organisation, ses missions, la vision de son métier, de son marché, et de proposer (évidemment lors d’un atelier bien rythmé et bien organiser) des réflexions et des actions concrètes pour dessiner dès à présent les contours d’un futur souhaitable. Les deux exemples qui suivent ont été réalisés lors d’ateliers de 3 à 4 heures avec des clients de Pixelis.

Et si Suez devait disparaître ?

Pour SUEZ, l’enjeu était de pouvoir permettre aux équipes de s’autoriser à changer de point de vue sur leur métier : demain, SUEZ pourrait-il être autre chose qu’un opérateur de la gestion des déchets et de l’eau en ville ? Et d’ailleurs, à quoi ressembleront ces villes ? C’est en croisant les enjeux juridiques, économiques et sociétaux, en s’appuyant sur les scénarios de l’ADEME, que nous avons commencé à répondre à ces questions, grâce à 6 projections comme autant de futurs possibles qui redéfinissent le cœur de métier de SUEZ et son business model. Quelle réalité et quelles missions pour Suez face à des éco-quartiers gérant leurs déchets et leurs eaux usées en circuit fermé ? Quelle mission sociétale et sécuritaire pour SUEZ face à une raréfaction de l’eau potable ? Autant de situations qui ont challengé durant plus de 3h des équipes pluridisciplinaires de SUEZ. Résultat : définition de nouveaux métiers, de nouvelles missions d’entreprise, mais aussi de nouvelles initiatives individuelles. Autant de réflexions et de pistes qui permettent dès maintenant d’apporter une vision, du sens et une orientation aux métiers et missions des agents SUEZ.

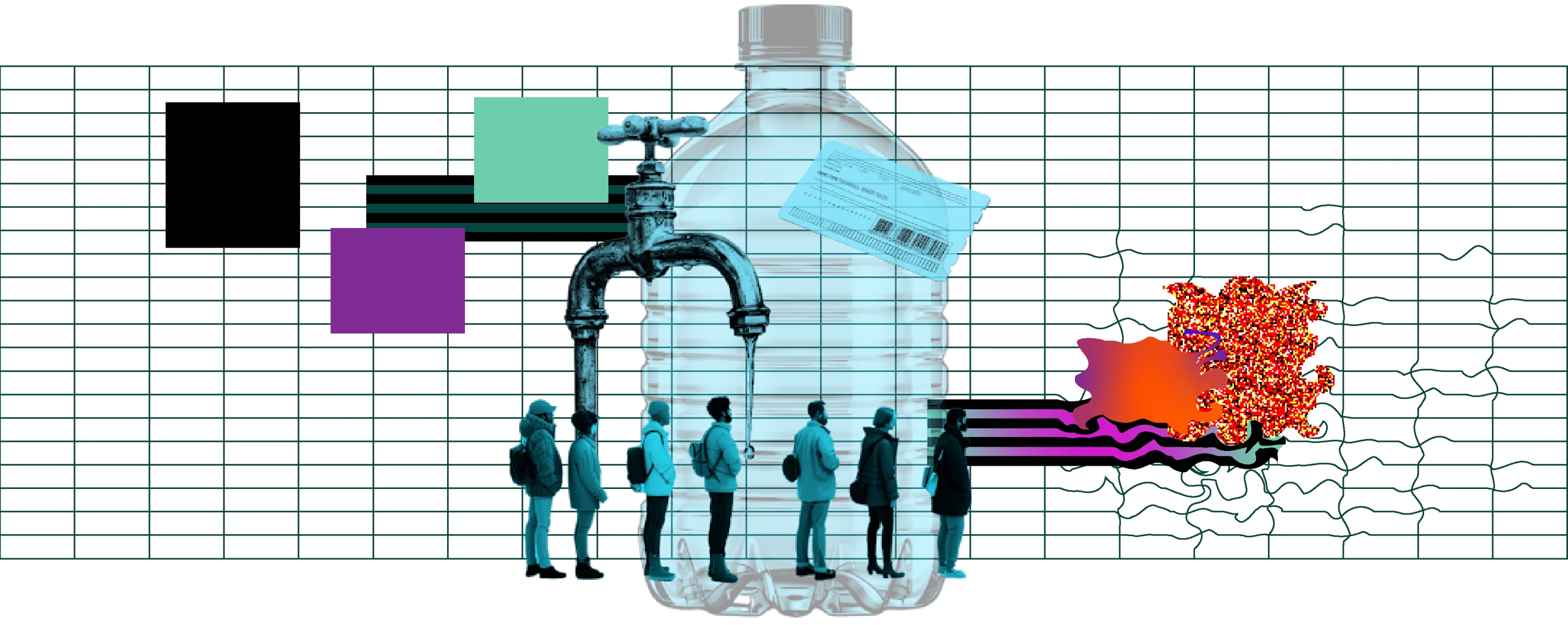

L’eau potable n’est plus accessible en continu au robinet en France, et en grande partie polluée par les PFAS. L’eau est rationnée, et les coupures d’eau sont fréquentes, touchant plus de 60 % des ménages dans les zones urbaines en France. Des créneaux de consommation sont imposés sur tout le territoire de 1 à 2h maximum par ménage.

Et si Orange ne pouvait plus avoir de politique D&I ?

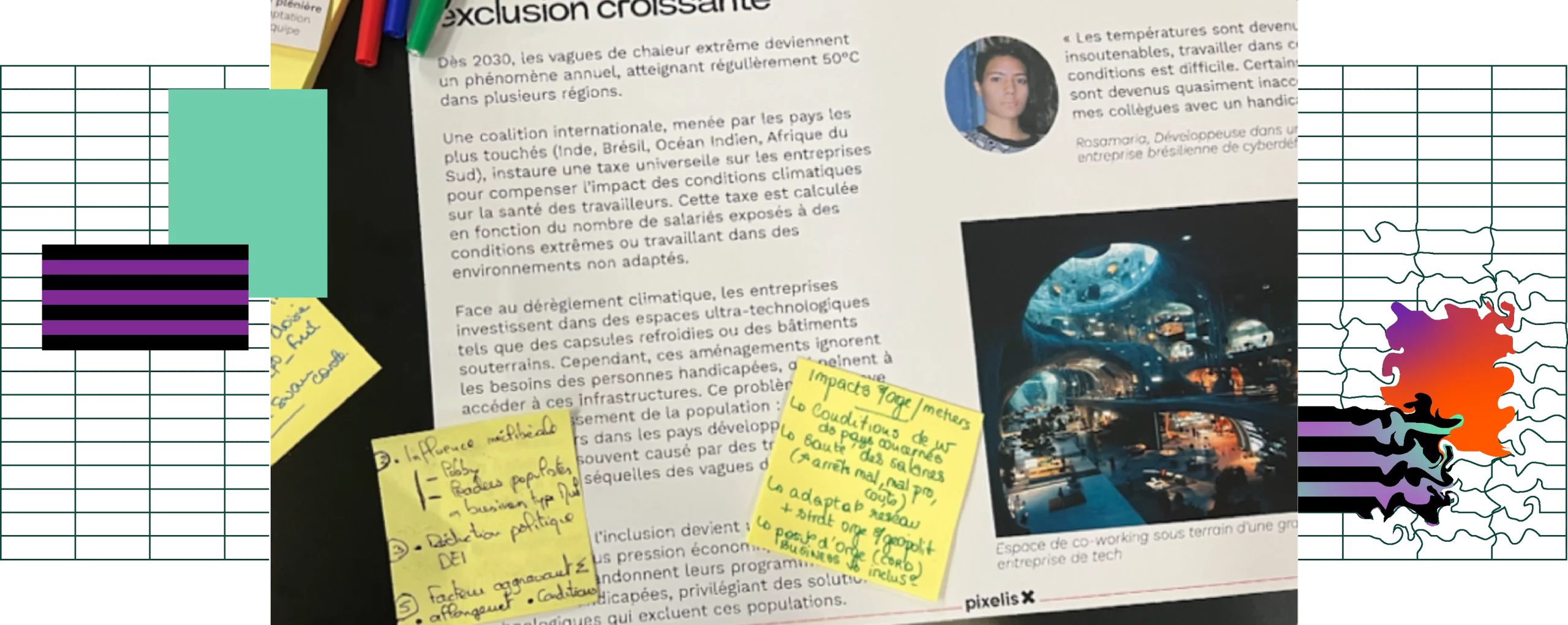

Chez Orange, la direction Diversité & Inclusion s’est engagée dans un exercice similaire à partir d’une sélection de signaux faibles. Le point de départ était néanmoins plus pressant : comment continuer à penser des politiques de diversité et inclusion dans un contexte où ces directions à travers le monde se faisaient limoger, drivées sur la scène mondiale par les Etats-Unis (coucou l’administration Trump) ? Quatre scénarios ont émergé afin d’alimenter ces réflexions, croisant intelligence artificielle, changement climatique, libertés individuelles et nouvelles normes sociales. Les sujets de fond de la direction, à savoir l’inclusion des femmes dans le domaine de la tech, l’inclusion des différentes populations de travailleurs face au réchauffement climatique et ses contraintes (travail de nuit, changement d’horaires, risques associés au télétravail…) ont pu être traités à travers ces scénarios fait sur-mesure pour les équipes. Ainsi, un cadre concret a permis de réfléchir à la résilience de leurs politiques RH et à la montée en compétence sur les enjeux d’anticipation.

Conclusion

Quel sera le destin du design fiction dans les années à venir ? Après avoir démontré sa capacité à provoquer, à ouvrir des espaces de débat et à déplacer les imaginaires, l’enjeu n’est plus seulement d’émouvoir ou de surprendre, mais bien d’orienter l’action. Pour devenir une véritable pratique stratégique, le design fiction doit franchir un seuil : trouver sa place dans les processus de gouvernance, résonner autant avec les décideurs qu’avec les équipes, et influencer des choix concrets. Le camion Climate Sense, chambre climatique mobile à 50 °C à l’ombre, permet par exemple de passer ce pas, en rendant tangible ce que des chiffres ne peuvent pas dire. À 50 degrés, les participants perdent nettement en concentration, ressentent une élévation corporelle notable, un véritable « électrochoc sensoriel » face à un futur plus que probable. À nous, agences de design, de s’interroger : quels seront nos futurs camions prospectifs pour créer les électrochocs sensoriels nécessaires et stimuler urgemment le passage à l’action collective ?