Robustesse… Le nouveau mot corpo à la mode ?

On est en droit de se poser la question ! Après agilité, résilience ou encore frugalité, on ne sait plus à quel concept se rattacher en tant qu’organisation. Réel changement de paradigme ou effet de mode, c’est ce que nous sommes allés voir en participant à la résidence Robustesse les 25 et 26 Août à Arles, l’une des nombreuses résidences de recherche action parallèle du festival Agir pour le Vivant. Deux jours animés par la tête de proue de ce concept : Olivier Hamant, chercheur biologiste et auteur de l’ouvrage Antidote au culte de la performance : la robustesse du vivant (Gallimard, 2023).

Je vous plante le décor : 25 participant·e·s, 17 organisations représentées, dont 7 B Corp (L’Occitane, Laboratoires Expanscience, Lombard Odier, Pixelis, Senseinvest, Suricats Consulting, VEJA et Vergers Boiron) réuni·e·s pour deux jours à l’École Nationale de la Photographie d’Arles : un endroit bétonné, froid, très éloigné des principes inspirés du vivant que défend la robustesse.

Commençons donc de manière très succincte par définir ce concept qui, à la base, semble très éloigné du monde de l’entreprise. Le concept de robustesse propose un cadre pour penser une société, des territoires, des organisations, qui se doivent d’être stables dans le temps, tout en évoluant dans un monde fluctuant et en pénurie chronique. La robustesse du vivant se construit contre la recherche de performance continue (je vous avais prévenu, ce principe peut sembler à l’opposé du fonctionnement de nos entreprises), car la performance est le mode de fonctionnement d’un monde prévisible et abondant en ressources (clairement pas notre monde, désolé les trumpistes).

La robustesse se construit dans un monde fluctuant et en pénurie sur l’inefficacité, l’hétérogénéité, l’incertitude, la lenteur, la redondance, les incohérences, l’inachèvement (un vocabulaire souvent moqué dans nos organisations)… Attention, si la performance n’est pas bannie, elle reste néanmoins une posture activable ponctuellement en réaction à une crise ou à un moment de tension. Comme dans le vivant, ou dans notre corps humain, la performance, sprinter ou résoudre une équation (pour prendre deux exemples caricaturaux), est nécessaire. Il faut ainsi penser la robustesse de manière structurelle : elle permet de revenir à un état « sous-optimal », mais stable et durable. Un modèle qui fait appel à l’efficacité seulement à des moments clés : les moments de crises et de tensions. Vous commencez à percevoir cette notion vitale d’équilibre…

À ce niveau, il faut revenir sur la notion de performance pour bien la déconstruire. Étymologiquement, c’est un mot qui a un double sens : au XIXᵉ siècle, ce mot sert à désigner le résultat d’un cheval de course (emprunté de l’anglais to perform) et en parallèle, il renvoie à l’accomplissement, au travail bien fait, avec une approche et des conséquences long-termistes. Il semble que l’histoire, le sport et le monde économique n’aient retenu que le premier sens : efficacité (atteindre son objectif) et efficience (le faire avec le moins de moyens possible). Olivier Hamant nous propose de comparer la performance à une autoroute : aller vite d’un point A à un point B sans rencontrer personne, comparativement à une départementale où l’on va traverser des villes et villages, où l’on se confronte au patrimoine et qui sait, où l’on va peut-être s’arrêter au café/restaurant place de l’église, et contribuer à une économie locale…

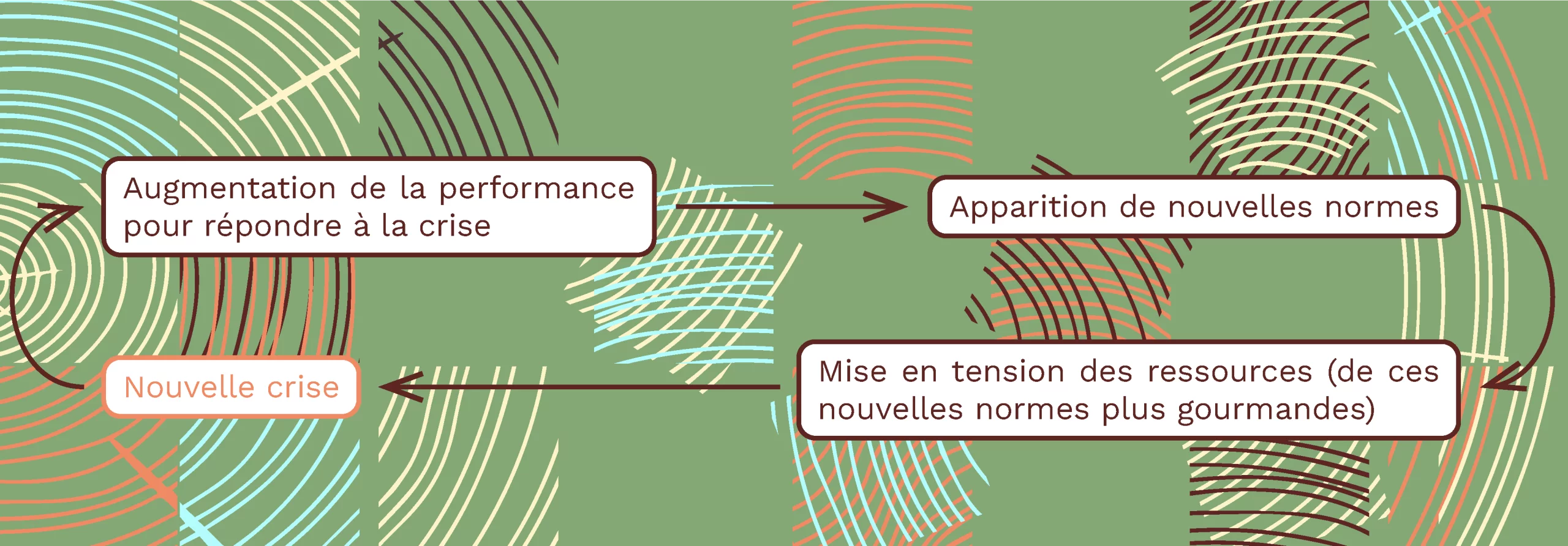

Autre image, la performance est un entonnoir : descendante, canalisante et aliénante, quand la robustesse est un éventail, elle est émergente, émancipatrice et foisonnante, car un monde surperformant, suroptimisé, est paradoxalement en tension perpétuelle et par conséquent, fragile ! Il suffit de regarder les crises et ruptures (économiques, mais aussi politiques et sociales) que nous traversons depuis des décennies, qui sont le résultat d’un piège systémique, que nous pouvons représenter par ce schéma :

Je vais vous énumérer 9 principes pour bien comprendre la robustesse et si vous suivez bien, cette énumération efficace est déjà en opposition avec les principes de la robustesse… Mais bon j’ai envie que vous lisiez cet article, que vous appreniez des choses et que vous puissiez rapidement retourner à vos tâches… Ah performance, quand tu nous tiens ! Ces principes ne sont pas une méthodologie, ni des concepts à piocher, mais des clés pour se poser les bonnes questions, commencer à déconstruire nos idées sur la performance et la notion de réussite. Tout ceci dans le but de nourrir de nouvelles (pas si nouvelles) manières de travailler, produire et agir dans nos organisations.

👉 Principe 1 :

Inverser la culture de la performance : nous en parlions au-dessus, c’est à la fois se réapproprier la sémantique du monde stable, repenser nos récits aujourd’hui trop orientés sur la réussite, la performance et la compétitivité. Prenons par exemple le mot rentabilité qui aujourd’hui semble servir le profit absolu, dans la robustesse la rentabilité n’est pas exclue, bien au contraire elle est très encouragée, mais au service de l’équilibre. Cette réappropriation du vocabulaire serait une première étape importante au service d’un changement culturel plus global.

👉 Principe 2 :

Inverser le rapport au long terme : se préparer aux fluctuations présentes et futures (2050, c’est déjà hier et 2100, déjà là !) par de la prospective et du design fiction, bref de l’anticipation.

👉 Principe 3 :

S’inspirer des marges : aller chercher des exemples d’innovation hors du centre. C’est ce qui se passe à la marge qui va influencer le centre. Par exemple, intégrez des écosystèmes ou des communautés qui vous challengent, qui vous ouvrent de nouveaux champs de réflexion, de nouvelles manières de percevoir le monde.

👉 Principe 4 :

Construire sur les fluctuations : voir l’instabilité comme ressource, avec la conscience que ce qui compte désormais n’est pas la moyenne (ex. la température moyenne de la Terre est de 15 degrés), mais l’écart-type (ex. les températures de la Terre peuvent aller de -20 à 50 degrés)

👉 Principe 5 :

Développer des solutions systémiques : créer les conditions dans lesquelles les solutions peuvent émerger. Par exemple dans le design, penser la réparabilité dès la conception d’un produit plutôt que de devoir trouver des solutions de réparabilité ou pire, favoriser le remplacement systématique d’un produit défectueux. En d’autres termes favoriser la sérendipité, l’interdisciplinarité, le droit à l’errance, à se questionner et à questionner. Dans un monde robuste, ce n’est pas le résultat qui est recherché, mais la richesse des interactions.

👉 Principe 6 :

Passer de meneur à facilitateur : passer de “je veux, je sais” à “j’ai envie, je ne sais pas” ; donner priorité à la raison d’être plutôt qu’au règlement ; cultiver la coopération et former des coopérateurs. Coopérer se définit comme “aller contre sa performance individuelle pour construire la robustesse du groupe”.

👉 Principe 7 :

Agir par (et pour) le vivant : Certes il faut décarboner notre économie, mais il faut surtout biosourcer notre économie, nos innovations, nos matériaux… Tout ce que l’on utilise doit ensuite pouvoir nourrir la terre, c’est un principe de base inspiré du vivant. Il s’agit aussi de cartographier les services écosystémiques de son territoire, stopper l’accumulation de solutions pour se concentrer sur les solutions les plus robustes. Petit placement de produit à ce niveau : Pixelis a imaginé avec l’Institut des Futurs souhaitables un atelier sur ce sujet appelé Entreprendre pour le vivant.

👉 Principe 8 :

Vers une santé commune : remettre l’économie à sa juste place. L’économie est le “produit de sortie” qui découle du soin des milieux naturels et du soin social, et non pas le point de départ. La santé préventive produit des modèles économiques robustes ! Dans ce cadre, la finance n’est plus de l’ordre de la spéculation mais de celui de l’assurance.

👉 Principe 9 :

Essaimer sans violence : laisser nos opposants parler. Il faut rentrer en débat avec les partisans du “il ne faut rien changer” ou du “ça marche très bien comme ça”, pratiquer les désaccords féconds, multiplier les alliances, décoloniser les imaginaires et laisser émerger de nouvelles cultures, car dans un monde fluctuant, quelqu’un avec qui on est en désaccord aujourd’hui peut demain devenir un allié.

On voit que ces principes questionnent beaucoup nos croyances individuelles et professionnelles. Et oui, en tant qu’enfants, petits-enfants, voire arrière petits-enfants des 30 Glorieuses, concevoir et intégrer la robustesse dans nos pratiques, nos métiers et nos organisations demande un travail de déconstruction sociale important et nécessaire.

« Il est important de se constituer au sein d’un écosystème robuste. On est robuste que si les autres le sont. »

Prenons une image simple : si dans un village, je suis la maison la plus robuste et donc la seule à survivre à une crue, alors je n’ai plus de raison d’être dans un village dévasté. Ainsi, la coopération, l’interdépendance des organisations va contre la performance pour cultiver une robustesse de groupe. Principe clé dans notre réflexion. Je me questionne maintenant où allons-nous voir concrètement les premières organisations ou entreprises robustes ? Qui sera le pionnier inspirant ? Est-ce que cela peut naître dans des collectifs engagés comme le mouvement B Corp ?

Évidemment, en 2 jours de résidence, on ne révolutionne pas son organisation via la robustesse. Mais si chacun et chacune dans son organisation, son secteur, son métier, commence à appliquer les principes de la robustesse, en acceptant la contre-performance, passant du droit à l’erreur au droit à l’errance, en coopérant bien au-delà de son organisation, en faisant communauté (ou tribu) et évidemment en se reconnectant au territoire et au local, alors nous avancerons dans le bon sens. Comme souvent les entreprises présentes à ce genre de résidence sont celles qui œuvrent déjà pour des systèmes capables d’encaisser les chocs, d’accueillir la diversité et de durer. À elles, fortes de cette approche structurante, de continuer à embarquer leurs collaborateurs, leurs clients, leurs parties prenantes dans la nécessaire aventure qu’est la robustesse. On peut donc conclure qu’avec la robustesse nous sommes loin d’un mot à la mode, mais bien plus d’un concept structurant, contraignant (et à juste titre) qui demande un travail de déconstruction des héritages de nos sociétés basées sur la performance.